摄影艺术|天梯图:镜头下的精彩瞬间捕捉

- 问答

- 2025-08-29 18:16:00

- 3

摄影艺术|天梯图:镜头下的精彩瞬间捕捉

清晨五点半,城市还在沉睡,而老陈已经扛着三脚架爬上了郊区的小山头,冷风刮过脸颊,他搓了搓手,调整相机参数,远处的地平线渐渐泛出鱼肚白,突然,一束金光刺破云层——他按下快门,画面定格:晨光如阶梯般洒向大地,仿佛一道连接天与地的“光之天梯”,后来,这张照片被他命名为《破晓天梯》,在圈内小火了一把,朋友笑他:“你这哪是拍照,简直是修仙!”老陈咧嘴一笑:“修仙修的是境界,我修的是瞬间。”

这就是摄影天梯图的魅力——它不只是技术图表,更是用镜头捕捉那些“连接平凡与非凡”的瞬间的艺术。

什么是天梯图?它为啥让摄影师上头?

天梯图(Performance Ladder Chart)原本是硬件圈评测镜头素质的工具,横轴是光圈、ISO等参数,纵轴是锐度、虚化等表现指标,说白了就是给镜头打分排名的“成绩单”,但到了摄影师手里,它变了味儿——有人用它分析黄金光线角度,有人靠它预判镜头在极端环境下的表现,甚至有人结合天梯数据去守候罕见天象。

比如2025年8月,摄影师圈热议的“蓝眼泪+银河拱桥”事件,福建平潭的几位玩家通过天梯数据发现,某款国产大光圈镜头在ISO 6400时噪点控制远超预期,于是连夜蹲点,拍下了荧光海藻与银河交叠的“宇宙天梯”奇观,一张照片冲上热搜,网友惊呼:“这波是科学和玄学的完美结合!”

参数是骨架,但故事才是灵魂

老摄影师常念叨:“别让天梯图把你捆成机器人。”这话不假,参数再漂亮,拍出冷冰冰的“标准照”也没意义,真正打动人心的,往往是数据之外的“意外”。

-

例子1:街头摄影师小鹿的成名作《雨梯》,她本打算用f/1.4拍雨夜霓虹,却因路人突然撑开的红伞改变了构图,天梯图显示这款镜头在f/2.8时边缘解析力最佳,但她偏偏用了“不完美”的f/1.4——虚化的光斑和清晰的伞骨形成对比,雨丝成了连接天地的阶梯。“数据告诉我该拍什么,但心跳告诉我该怎么拍,”她说。

-

例子2:2025年8月,甘肃沙漠流星雨期间,摄影师大川用一款老镜头拍到了流星划过度假帐篷的画面,天梯图上这支镜头星芒表现垫底,但偏弱的抗眩光效果反而让流星轨迹显得朦胧柔软,评论区炸锅:“这波反向操作,天梯图看了都得懵!”

手机党也能玩转“平民天梯”

别觉得天梯图是单反党的专利!如今手机算法猛如虎,普通人照样能蹭上热度。

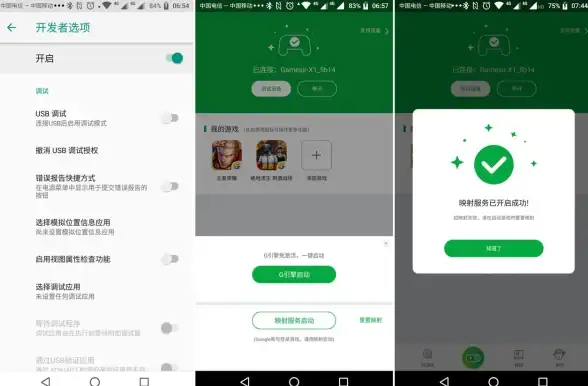

- 夜间模式:2025年主流手机厂商卷出了“AI天梯模拟”功能——拍照时实时显示当前参数在模拟天梯图中的位置,甚至提示“建议降低曝光补偿以保留高光细节”。

- 抓拍预警:比如拍孩子踢足球的瞬间,手机会根据运动轨迹和光线条件,自动推荐连拍模式下的最优参数组合(比如提高快门速度但容忍更高ISO),网友调侃:“以前比谁镜头贵,现在比谁手机懂玄学。”

未来天梯图:AI能算出神作吗?

2025年的摄影圈有个争议:AI能否通过天梯数据预测“爆款照片”?有人尝试用深度学习分析历年获奖作品的天梯参数规律,结果发现——技术指标可以量化,但人类的情绪共鸣无法被建模。

就像今年八月一位评委说的:“我们看到一张照片时,问的是‘它让我感受到了什么’,而不是‘它用了什么光圈’。”

尾声:天梯之上,仍是人间

日落时分,老陈收拾器材准备下山,徒弟问:“师父,到底怎么才能拍出天梯那种神作?”他指了指山下亮起灯火的小镇:“先看清人间,再抬头找天梯,最好的瞬间,往往在你放下参数纠结的时候蹦出来。”

毕竟,相机是桥,天梯是路,而握相机的人,才是那个决定方向的存在。

本文由 公良嘉淑 于2025-08-29发表在【云服务器提供商】,文中图片由(公良嘉淑)上传,本平台仅提供信息存储服务;作者观点、意见不代表本站立场,如有侵权,请联系我们删除;若有图片侵权,请您准备原始证明材料和公证书后联系我方删除!

本文链接:https://vds.7tqx.com/wenda/777436.html

发表评论